un antico vizio

Conseguenze terribili possono essere determinate dai giochi d’azzardo. Le sale dove essi si praticano vengono frequentate da migliaia di scommettitori di ogni età. Si è cercato di correre ai ripari vietandone l’apertura nelle vicinanze di scuole, palestre e luoghi frequentati da giovani e si sono anche stabiliti orari di apertura e chiusura.

E’ difficile, però, ritornare dall’inferno procuratosi. Tutto felice, un padre, che assiste al ritorno del figlio dall’inferno, crede opportuno di lasciare ai posteri su di un libro contabile del 1626, la gioia di genitore: “Alla fine essendo rincresciuto il gioco a nostro figlio causa di tanti suoi guai ha risoluto ammendarsi.” (Fondazione Banco Napoli – Archivio Storico. Banco di San Giacomo, giornale copia polizze matr. 114; frontespizio di un giornale del 1626).

Articoli Correlati

Tra chi (sindaci e amministratori locali) afferma di sapere che il territorio e la popolazione da loro amministrata ha bisogno di opere di difesa e tutela dai rischi del sempre più ravvicinato manifestarsi di eventi estremi, ma aggiunge di non avere sufficienti fondi economici per farlo e chi (il capo della Protezione civile calabrese) sostiene che 4 miliardi di euro sono la spesa sufficiente per mettere in sicurezza la Calabria; tra quelli e questo il divario per il Governo non dovrebbe essere difficile da colmare. Anche se passando dalla Calabria che, peraltro, è regione fortemente esposta, arrivassimo a quantificare in una cinquantina di miliardi la spesa per l’intero Appennino. A meno che anche il governo non dica che non ci sono soldi.

Soldi, magari non ce ne sono tanti, ma il problema è soprattutto come si spendono quelli di cui si dispone.

Il punto di partenza dovrebbe essere che questi 50 (più e non meno) miliardi sarebbero una spesa di investimento utilizzabile per far lavorare imprese e persone e per dare al Paese un territorio sicuro almeno per quanto riguarda alluvioni, frane e smottamenti. Forse anche terremoti. Sono soldi moralmente spesi, mentre immorale è non spenderli per prevenire tutto questo, ma tirarli doverosamente fuori a danno avvenuto, dopo aver fatto il calcolo economico (mai anche quello sociale) e aver contato i morti. Con quella che, mi si perdoni l’autocitazione, da anni vado definendo la “politica del rattoppo”. Una politica che tende ad intervenire a disastro avvenuto mettendo pezze e tamponando falle senza mai rimuovere le cause del disastro pronto a riproporsi.

Questa estate è stata “ricca” del “riproponimento” di eventi calamitosi sotto forma di alluvioni e frane.

Per restare nella Calabria che nella parte terminale Giustino Fortunato definiva “uno sfasciume pendulo sul mare, il 20 agosto scorso fu il caso del torrente Raganello nella provincia di Cosenza con 11 morti fra gli escursionisti che facevano rafting (discesa fluviale su gommone). Nei primi giorni di ottobre è toccato alla provincia di Lamezia. Ma l’intera Calabria è stata coinvolta: i fiumi Esaro, Neto e Tacina, Il torrente Umbro gonfiati dalle piogge, sono esondati in alcuni punti. Scaricando acqua e materiali al di fuori di quelli che una volta erano gli argini.

La Calabria è “ricca” di episodi del genere. Se non se ne avesse il ricordo basterebbe andare in un’emeroteca e sfogliare le pagine dei quotidiani. Bastano quelle di inizio autunno per fare un elenco di casi simili a questo. Né solo in Calabria. Tutto l’Appennino ne è coinvolto e lo è sempre più via via che lo “stivale”, passando dalla coscia alla punta, occupa superfici maggiori di territorio: Campania, Basilicata e Calabria, in modo particolare.

Naturalmente, come la legge consente, la drammaticità delle situazioni induce gli amministratori regionale e comunaliad annunciare l'immediata richiesta al Governo della dichiarazione dello stato di calamità naturale. La pioggia è certamente una manifestazione della natura; una pioggia che accumula in poche ore tanta acqua quanta abitualmente ne fa in tre mesi è un evento eccezionale. Ma solo qualche geografo superstite e i geologi della Protezione civile sanno come è fatto il nostro Paese?

Che fare, dunque? Innanzitutto liberare i corsi d’acqua a secco per buona parte dell’anno ma pronti a riempirsi d’acque e tracimare ogni volta che piogge di più o meno inaspettata intensità trasportano con la loro violenze tutte le porcherie che lungo il percorso hanno intasato il naturale scorrimento delle acque.

Certo, rispondono quegli amministratori, ma si può intervenire solo “Compatibilmente con i mezzi economici a disposizione”. E, infatti,soldi per realizzare opere che diano vivibilità all’ambiente e sicurezza al territorio ce ne sono sempre meno e sempre meno ne arrivano dal governo centrale alle amministrazioni periferiche: Regioni e Comuni.

Come che sia i sindaci sono i responsabili della sicurezza, e in questo ruolo sono chiamati in causa l’indomani di un evento disastroso. Come quello che in qualche giorno di violenta serie di nubifragi ha distrutto, sterminandole per decenni, intere foreste e, nelle città, tra l’altro, ha provocato ben 7 morti per caduta di alberi. Alberi che, si dice, non sarebbero caduti se vi fosse stata la loro periodica manutenzione. È vero rispondono sindaci e assessori a questa osservazione, ma “senza i mezzi economici a disposizione…”.

E soldi non ne arrivano. Non ne arrivano. Eppure, dopo il nubifragio in Calabria, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha dichiarato che "Nel 2018 non possiamo più permetterci che persone muoiano per colpa del cattivo tempo, un pensiero a tutti i calabresi colpiti da questo tremendo nubifragio e una preghiera".

Un pensiero? Una preghiera?

Una preghiera di “suffragio” per i morti e di aiuto “morale” alle persone sfollate fa parte della carità cristiana. Ma un pensiero non basta. Un pensiero è un mazzo di fiori portato ad una festa. Qui occorre la cinquantina di miliardi che ricordavo all’inizio.

Da dove prenderli? Sottraendoli dalle molte spese di illusorio vantaggio economico messe in bilancio portando il Paese alla procedura di infrazione dalla UE e mettendoli in bilancio per molto più produttive spese di messa in sicurezza preventiva del Paese Italia.

Anche perché, poi, quei soldi che non sono stati messi in bilancio per la prevenzione e manutenzione si devono necessariamente trovare per risarcire le vittime e riparare i danni. Quanto costa tutto questo? Quanto sarebbe costata la manutenzione? E quale è l’incommensurabile (perché non misurabile) costo “economico” della perdita di vite umane? E quale è la differenza tra spese di investimento e spese di riparazione?

Forse anche la Corte dei Conti questi conti dovrebbe farli e chiamare in causa chi e quanti fanno un danno allo Stato spendendo danaro pubblico in modo superiore a quello che si sarebbe speso per evitare morti e danni materiali. Non solo, ma anche senza rimuovere le cause che hanno provocato vittime e danni che sono pronti a ripresentarsi quando vento e piogge un po’ più violente della norma dovessero riproporsi. E, come dicevo, si riproporranno.

Certo bufere come quelle di questo drammatico ottobre/novembre nessuno se le ricorda. Il problema è che, magari con violenza diversa, si ripetono e trovano un’Italia sempre uguale: fragile, sguarnita e indifesa. E gli insegnamenti della natura sono come quelli della storia: non se li ricorda nessuno.

I Banchi pubblici napoletani erano presenti in ogni attività economica del Sud Italia e in moltissime di quelle del Nord; non di rado li troviamo in operazioni svolte con nazioni europee e di altri continenti. Da pagamenti effettuati tramite i Banchi napoletani si fa luce anche su situazioni scabrose o pericolose le cui tracce sono rimaste tra le scritture contabili. Tra le tante notizie si può segnalare la grazia ricevuta da Gio Batta di Gennaro colpevole di omicidio (1); una transazione di 40 ducati per il risarcimento del danno subito dall'abate Nicola Sances per un colpo di fucile sparatogli da Marco Maresca (2). Dai documenti emergono anche notizie raccapriccianti, come lo stupro ai danni di una giovane donna compiuto da un certo Antonio Cerone, che condannato al carcere , riacquistò la libertà risarcendo il danno con la somma di 70 ducati (3). Si hanno notizie anche di riscatti pagati in seguito a rapimenti: il 19 giugno 1658 fu rilasciata una fede di credito di 500 ducati per raggiungere la somma di mille ducati richiesti da un gruppo di banditi per liberare Pietro Antonio Carola , la somma era stata anticipata da un suo cognato (4). In ultimo si segnala il pagamento fatto dalla casa Santa dell'Annunziata ad Aniello Rossi per le indagini che egli aveva svolto per dimostrare che la signora Andreana Esposito era stata uccisa dal marito attraverso la somministrazione di un veleno (femminicidio ante litteram) (5).

1) Archivio Storico del Banco di Napoli - Fondazione ( A.S.B.N.). Banco del Popolo, giornale copiapolizze del 1608, matricola (matr.) 66. Partita di 10 ducati dell'1 marzo 1608. A notare Vincenzo di Gennaro ducati 10. Et per lui a Gio Antonio Romano, dite per tanti ha pagati per lui al sigillo di cancelleria della gratia fatta per Sua Eccellenza a Gio Batta di Gennaro, suo figlio del homicidio commesso in persona di Francesco Alfiere. Et per detto a Francesco Roggiano per altritanti.

2) Ivi. Banco del Popolo, giornale copiapolizze matr.89. Partita di 40 ducati del 9 dicembre 1611. A Matteo Maresca ducati 40. E per esso al reverendo Don Andrea Letterese, dite sono per la transattione seu composizione fatta nella Corte Arcivescovile da detto Marco, suo fratello, per causa della scoppettata tirata all'abate Nicola Sances.

3) Ivi. Banco dell'Annunziata, giornale copiapolizze matr. 319. Partita di 60 ducati del 10 ottobre 1656. Ad Antonio Cerone ducati 60. E per esso alli Signori governatori della medesima vostra Santa Casa, disse sono in conto di ducati 70 per tanti per la transattione fatta da esso con detta Santa Casa per lo stupro da esso commesso in persona di Angela Esposita alias bella per la quale causa si ritrovò carcerato che perciò per detta causa non possa in nessun futuro tempo esser molestato ne astretto a cosa nessuna. Credito a conto corrente con fede de ducati 60.

4) Ivi, Banco del Salvatore. Fede di credito di 500 ducati, rilasciata il 19 giugno 1658 a Pietro Antonio Carola. Girata : Et per me li sopradetti docati cinquecento, li pagarete al Sig.Dottor Pietro Paulo de Massa, dite a complimento de docati mille et quaranta, con haverne ricevuti per lo Banco del Monte della Pietà docati quattrocento, novanta et l'altri contanti, et detti docati mille sono improntati alla Signora Vittoria de Massa mia moglie, in tempo stava in mano di banditi li mesi passati, per il mio recatto, et li docati quaranta sono per l'interessi tra di noi convenuti sino alla presente giornata, et con detto pagamento resta detto Signor Pietro Paulo intieramente sodisfatto, et non deve conseguire altro da me, ne d'altri de mia casa. Napoli li 6 de luglio 1658. Pietro Antonio Carola. Et per me li sudetti ducati cinquecento li pagarete a Geronimo Capuano per altritanti 10 luglio 1658. Pietro Paulo de Massa.

5) Ivi. Banco dei Poveri, giornale copiapolizze matr. 1826. Partita di 3 ducati e 50 grana del 17 settembre 1771. Alli Governatori della Santissima Annunziata ducati 3,50.Li pagarete all'Attuario Aniello Rossi che se li pagano per tutte le fatiche dal medesimo fatte per la causa del veleno che si voleva dato alla fu Andreana Esposito da Celestino Fusco suo marito, come per esposto porrettone che con ordine firmato dalla Banca serbasi in fascicolo. Saverio Monderisi Governatore per altritanti Aniello Rossi. Ita est. Notar Antonino Persico di Napoli.

E invece a questo punto ben vengano le indagini, ben venga il lavoro della Guardia di Finanza, quello del Pm Sergio Amato e del Gip Luisa Toscano. Ben vengano perché hanno spazzato via ogni dubbio, ogni ombra, ogni battuta maliziosa o mimica facciale volti a sostenere le accuse. Tutti zitti. Marco Musella, Gianluca Luise e Lello Leonese sono stimati professionisti, persone perbene, al di sopra di ogni sospetto, che lavorano a Napoli, per Napoli e per i suoi giovani. Ma forse è questo il problema, lavorano in una città difficile ed anche per questo ne pagano le pene. Questa volta l'accusatore viene da Genova e si chiama Valter Pagani, imprenditore che nella relazione della Guardia di Finanza risulta avere a suo carico ben tre condanne. Ripeto, l'accusatore.

Il caso è chiuso.

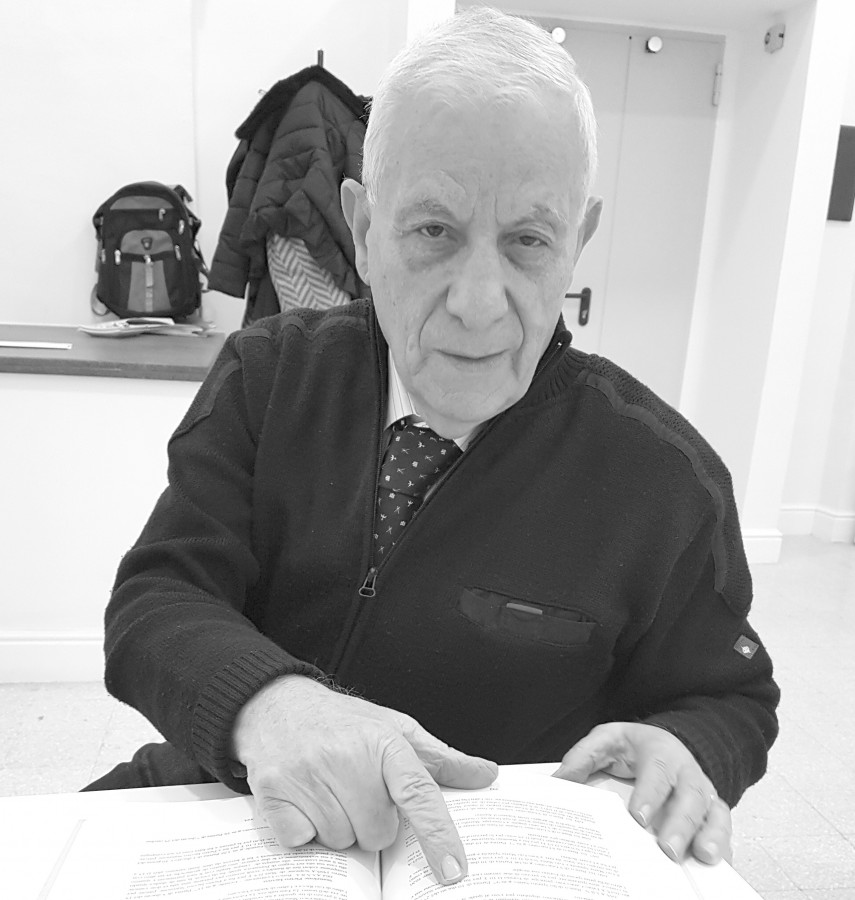

Grazie all'Archivio ho dato alle stampe circa novanta pubblicazioni, tra cui quella scritta con Domenico Demarco, che ha permesso al Banco di Napoli di fregiarsi del titolo di più antica banca del mondo, avendo provato, attraverso la ricerca, che la Casa Santa dell'Annunziata, presso la quale nacque uno degli otto banchi pubblici napoletani, eseguiva operazioni bancarie già a partire dal 1463 (1), la pubblicazione contenente notizie sulle opere che si ammirano nella cappella Sansevero (2) e quella relativa alla peste del 1656 (3).

Grazie sempre all'Archivio, ho ricevuto, per meriti culturali, a 46 anni, il titolo di Cavaliere per una ricerca sulla Società degli economisti creata a Napoli da Carlo di Borbone, che successivamente il grande re, istituì anche in Spagna.

Dopo tanti anni posso dire con orgoglio di aver svolto un buon lavoro, grazie soprattutto alla passione e all'amore per le ‘carte’.

1) Domenico Demarco - Eduardo Nappi, Nuovi documenti sulle origini e sui titoli del Banco di Napoli, in “Revue Internationale d'Histoire de la Banque”, 30-31, 1985.

2) E. Nappi, Dai numeri la verità. Nuovi documenti sulla famiglia, i palazzi e la Cappella dei Sansevero, Napoli 2010.

3) E. Nappi, Aspetti della società e dell'economia napoletana durante la peste del 1656. Edizioni del Banco di Napoli, Napoli 1980.

Archivio storico del Banco di Napoli, Banco del Santissimo Salvatori, locali prima e dopo l'ordinamento